アメリカでの研究室訪問が開いた新たな視野―Beyond Akagi Lab

- Akagi Lab

- 2025年3月11日

- 読了時間: 12分

更新日:2025年8月18日

Beyond Akagi Lab:未来を創るキャリアストーリー は、赤木研究室の卒業生や在学生が、それぞれの経験を通じてどのように成長し、未来を切り拓いているのかを紹介するシリーズです。研究室での学びがキャリアにどう活かされるのか、研究活動や学会発表がどのような気づきをもたらすのか――多様なストーリーをお届けします。第2回目は赤木研究室4年生(執筆当時)の朝長海翔さんのエピソードです! |

生命環境化学科4年

朝長海翔

(学年は執筆当時)

自己紹介と経歴

はじめまして、朝長海翔(ともながかいと)です。2021年に佐賀県にある鳥栖高校を卒業し福岡工業大学に進学しました。2025年4月から同学大学院に進学し、赤木研究室にて研究活動を継続していく予定です。

小さいころから釣りが趣味で都会に行く遊びよりも田舎で自然と触れ合う遊びがとても好きな子供でした。今でも釣りが大好きで、釣り友達のおっちゃんと子供みたいにはしゃぎながら釣りをしているので22歳にして大人である自覚は全くありません(笑)。

現在は赤木研究室にて幹細胞のメカニズム解明に取り組んでいますが、釣りで生き物に触れあったことがきっかけになっています。魚が好きなので幼少期から理科が好きで、高校で生物を選択し今ではその分野に近い幹細胞の研究にハマっているといった感じです。だれも知らない謎に迫っていく“ワクワク感のある科学”が自分の中の子供心をくすぐられている感覚でとても面白いです。

アメリカ研究室見学に至った経緯

赤木研に入り、“がん”という病気に興味を持ちました。赤木研では先生の知り合いの方が大学に来られて講演をされる機会が年数回あります。2024年9月に、UCSF(University of California San Francisco)でポスドクをされている眞鍋さんが福岡での癌学会に参加される際に、赤木研究室へ講演に来ていただき、がん研究や留学のことについてお話をされました。眞鍋さんの発表はスマートで非常にわかりやすく、質疑応答が簡潔でとても印象に残っています。講演の後、個別にお話をさせていただき、とても興味深かったので眞鍋さんの学会発表を聞きに行きました。発表後また2人でお話をさせていただき、アメリカの研究スタイルに興味が出てきました。

そして2024年11月には、福岡で開催された分子生物学会にて赤木先生が理事を務める海外日本人研究者ネットワークUJAの懇親会に参加しました。懇親会では様々な大学の人が交流しており、留学を志す大学生や院生の方などとお話ししました。そこでの会話がとても面白く、「これは一回海外にいく経験をすべきだ」と思い大学生のうちにどこか海外に行ってみようと考え始めました。

もともと赤木研では、留学生が頻繁に来ることもあり、海外に対して少し興味はありましたが、特に行きたい場所も観光スポットもありませんでした。そこで研究を理由に海外に行こうと考え、ちょうどサンフランシスコにいらっしゃる眞鍋さんのもとへ連絡すると快く研究室見学を承諾してくださりました。

すぐに日程を決めパスポートを作り、サンフランシスコに行くことにしました。赤木先生にUCSFへの訪問を伝えると、同じくUJAの理事を務めていらっしゃる森岡さんの研究室への訪問も調整していただき、2025年3月、2つの研究室の見学をすることになりました。

サンフランシスコの街並みと観光

(1)アメリカ上陸

サンフランシスコまでは10時間ほどで到着します。2025年3月3日のことです。フライトの最後でアメリカ大陸が見えた瞬間はさすがに感動しました。乗客の8割はアメリカに帰国する観光客で謎の日本語が書かれているシャツを着たガタイのいい人など様々でした。旅行で最初に怖かったのがアメリカの入国審査でした。私の前に並んでいた日本人の方は英語が苦手みたいで、質問に答えられておらず審査官がどんどん怖くなっている様子を目の当たりにしました。いざ自分の番がやってきましたが、ラボでの留学生との英会話が功を奏したのかスムーズに質問に答えることができました。

そこからホテルに向かうためにBARTという電車に乗り30分ほどで最寄り駅に到着し外に出ましたが、いかにもアメリカらしい風景と陽気な人が特徴的でした。早速電動車いすに乗っていた老人の方から手を振られ、街中をカメラで撮影しているとHey!という声が車からして僕に撮ってくれとポーズをしてくれました。日本でいうと大阪のような感じでしょうか、近づいたらしゃべりかけてくるといったフランクな人々が多かった印象です。

サンフランシスコの風景①

(2)サンフランシスコでの驚き

まず驚いたのが走っている車の半分以上は日本のメーカーだったことです。トヨタやホンダが多く、トヨタの中でも特にプリウスとレクサスが多かった印象です。改めて日本の車産業のすばらしさを感じました。トイレはTOTOでエアコンはMITSUBISHIといったあらゆる場所で日本の製品を見かけました。緊張している自分は日本製品を見ると少し安心でき、より一層日本の技術力を感じました。

サンフランシスコの風景②

(3) 最初の食事

一日目(2025年3月3日)はアメリカといえば「まずハンバーガーだろう」と夕方はハンバーガーショップに向かいました。聞いてはいましたがハンバーガーとポテトのセットが2300円程で、円安を初めて実感しました。お店の人に、私は日本からの観光客でアメリカはじめての食事だと伝えると盛り上がってくれておすすめのレストランなどを紹介してもらいました。予約が取れない人気のリブステーキ屋さんに入る裏ワザやおいしいイタリアンを教えてもらい、いいコミュニケーションをとることができました。後に、この教えが素晴らしい出会いをもたらしてくれました。

(4)カリフォルニア科学アカデミー

次の日(2025年3月4日)はカリフォルニア科学アカデミーという水族館や熱帯植物園がある大きな博物館に向かいアメリカの生き物や植物を楽しみました。プラネタリウムや白いワニ、アメリカらしい虫や植物を見て回り、日本とはスケールの違う展示に驚かされました。特に熱帯植物園は大きなドームの中を歩いて回る構造で、実際にジャングルを体験しているような展示方法でした。

カリフォルニア科学アカデミー

カリフォルニア科学アカデミーはサンフランシスコにある大きな自然公園のゴールデンゲートパークにあります。この公園は広すぎて歩いて回ることはまず不可能です。公園内は自然がそのまま保全されており、野生のリスがたくさんいました。サンフランシスコは犬がとても多く、アメリカらしい巨木がそびえたつ森の中で犬がたくさん遊んでいました。自分も犬が大好きなので、飼い主夫婦に話しかけて一緒に遊ばせてもらいました(笑)。

その後ゴールデンゲートブリッジに向かい写真を撮り、教えてもらったレストラン“House of Prime Rib” に向かうことにしましたが、そこまでは完全自動運転タクシーのWaymoに乗り向かいました。日本未上陸の最新技術で、人間よりも安全と呼ばれているようです。すごく快適でした。

(5)レストランでの素敵な出会い

3月4日夕方、レストランに到着しカウンターに通されるや否や店員さんの早すぎる英語の洗礼を受けました。困っていると隣の方がゆっくり説明していただき、そこから話が弾みラーメンや日本のことについて盛り上がりました。そこで今回の旅の経緯や将来のことを話していると、デザートをごちそうになることに。いかにもアメリカらしい大きさと常識では考えられない甘さのクレームブリュレを食べながら話していると何やら伝票の裏にペンでメモを書き、店員さんに渡していました。すると店員さんが”I got it”(わかったよ)と言い僕の分の伝票までもっていきお会計を始めました。なんと隣の方が、私の分のお会計まで払ってくれたのです。つたない英語で感謝を伝えると一言“care disease”(医療に貢献して)といいアメリカのクールなお会計を経験しました。一生このことを忘れないと10回以上伝えてお店を後にしました。サンフランシスコの人たちの優しさをマシンガンのように浴びた忘れられない日でした。

UCSFでの研究室訪問の様子

(1) Bivona Lab見学

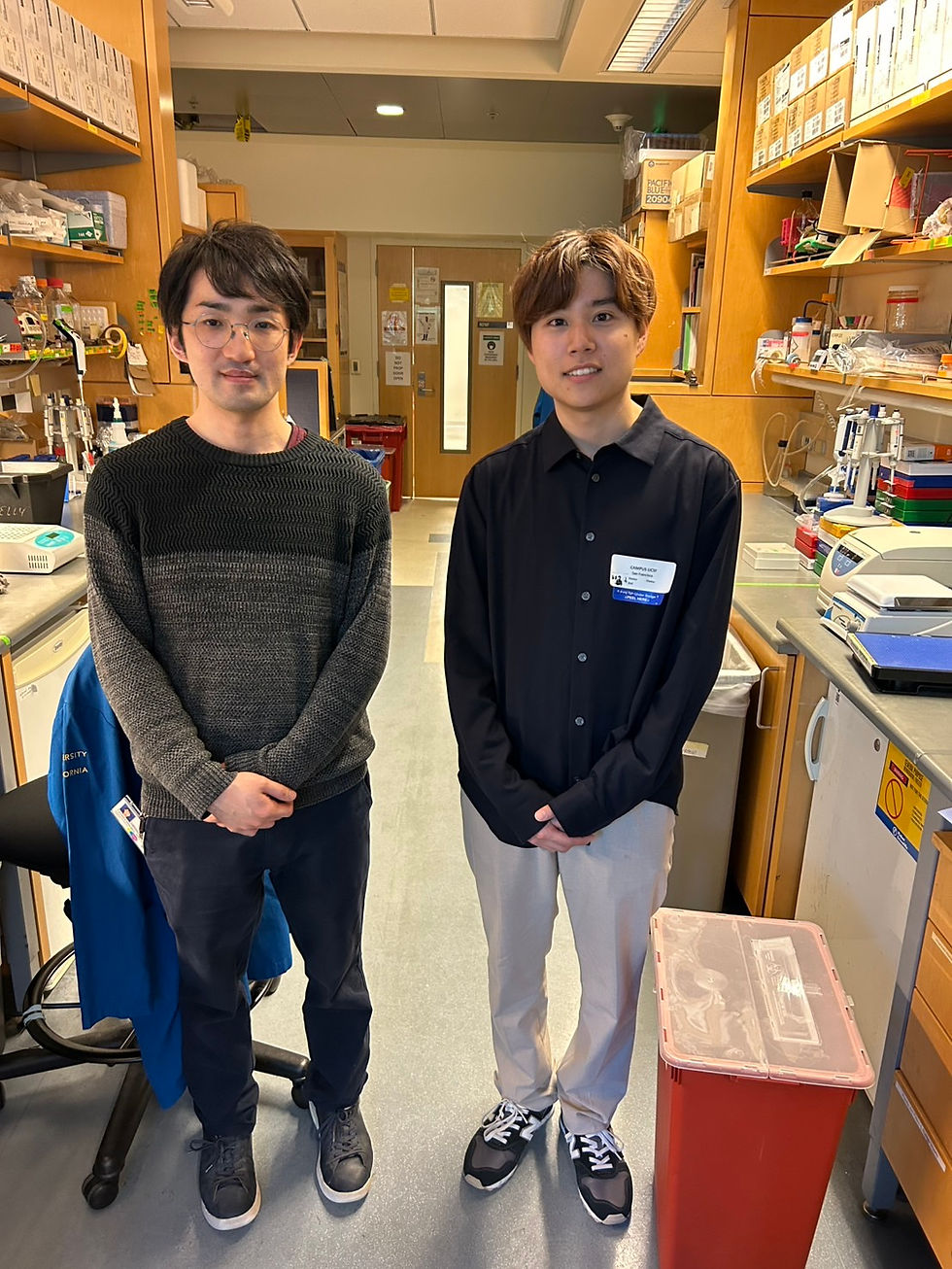

3月5日の午前11時頃に、ミッションベイキャンパスで肺がん研究をされている眞鍋さんのもとへ伺いました。お昼ごはんに行き、ラボのPh.D.学生さんと一緒にカフェに行きコーヒーをごちそうしていただきました。そこでもいろいろお話をして、午後からは所属されているBivona Labのラボミーティングに参加させていただきアメリカスタイルのミーティングを経験しました。

眞鍋さんとの再会

そこで感じた日本との違いは、ディスカッションの長さです。日本では発表し終わった後にディスカッションがあるのですが、スライド途中でディスカッションがはじまり自由に意見交換がされていました。プレゼンファイルも簡潔で、文章ではなくデータを見ながらディスカッションをされていてディスカッションがメインのような発表でした。

その後、ラボメンバーの方の誕生日祝いでケーキをごちそうになりましたが、このケーキが人生史上最も甘い食べ物でした(笑)。私が”It’s too sweet”と言ったら隣の方から“Welcome to America”と言われアメリカの洗礼を受けた瞬間でした。このだんらんの時間でラボの雰囲気がとても伝わりました。

その後なぜか卓球に誘われ、ラボのみんなで卓球を楽しみました(笑)。キャンパスには卓球台やビリヤード台がいたる所にあり、こういった研究外の時間がとても大切だと感じました。日本との研究に対する心の余裕の違い感じられる瞬間でした。ラボの皆さんはとてもフレンドリーで歓迎してくださり、とても楽しい時間を過ごすことができました。改めて眞鍋さんをはじめとしたBivona Labの皆さんに感謝申し上げます。

Bivona Labでの卓球

(2) UJA森岡さんへの訪問

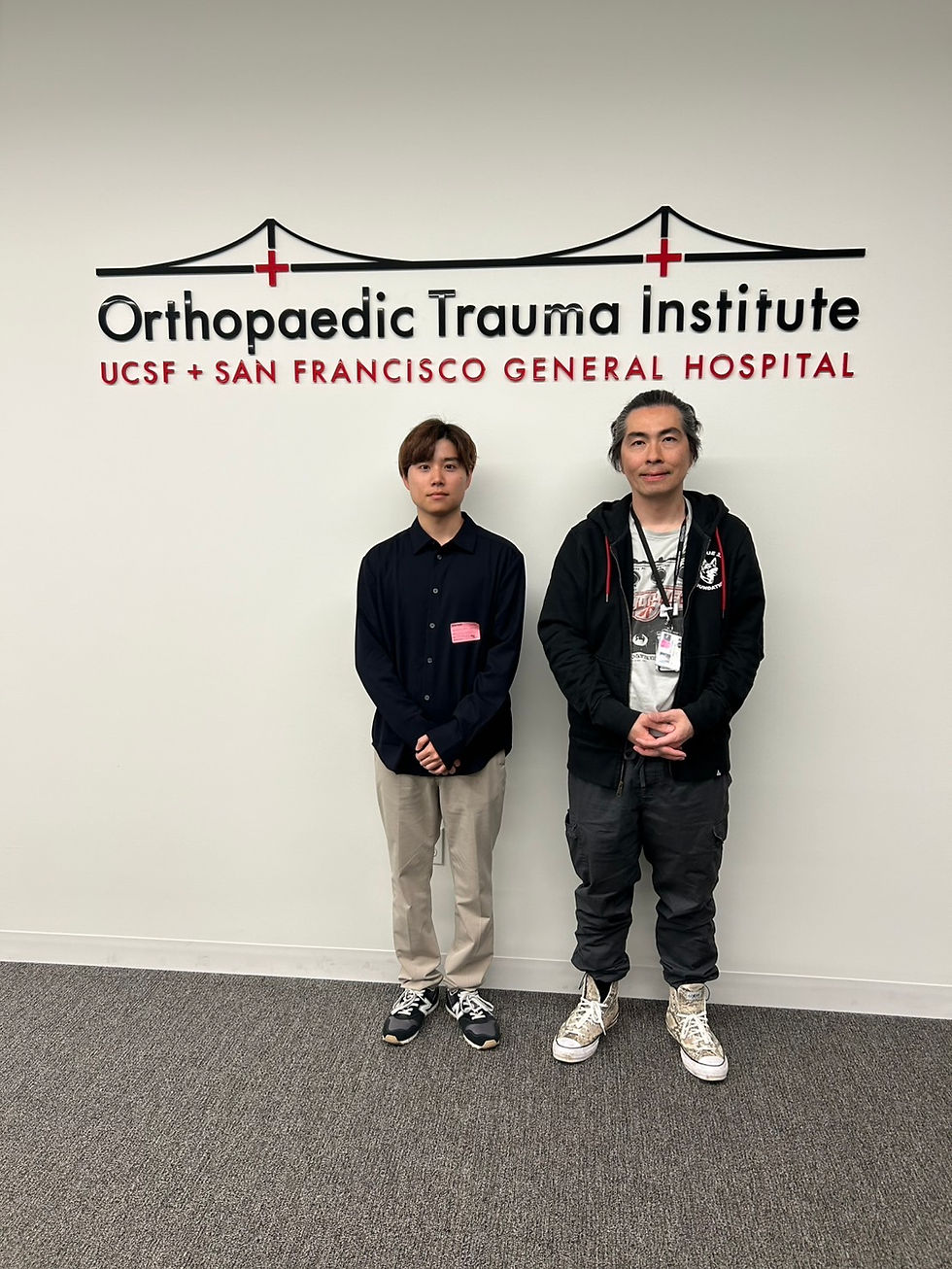

3月6日の夕方にはZuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Centerの敷地内にあるUCSF Pride Hall というResearch Centerで研究されているUJAの森岡さんのもとを訪ねました。設立から一年ほどしかたっていないみたいでとてもきれいな施設でした。今回訪問したキャンパスはZuckerbergという言葉が入っている通りFacebook創業者のザッカーバーグさん夫妻の寄付で設立された施設のようです。ザッカーバーグさんの妻がUCSFの職員だったとのことで経済不況により建物のみしか完成しなかったこの病院に寄付をされたことで施設が完成したとのことでした。

サンフランシスコ総合病院

森岡さんと3時間ほどディスカッションしながらUCSFの紹介やアメリカと日本の大学院のシステムの違い、今後の日本とアメリカについて話し合いました。アメリカでの研究活動に対する考え方も日本とは全く違っており、アメリカの研究力の心髄を教えてくださりました。また自分の目標に対するアプローチの仕方などを詳しくアドバイスしてくださり、自分の視野が広まったことを実感した時間でした。

その後研究施設を見て回り、アメリカと日本の研究環境の違いを確認することができました。改めて森岡さんに感謝いたします。ありがとうございました。

森岡さんとの出会い

アメリカのラボを見て感じたこと

(1)研究施設

今回は2つの研究施設を見学しましたがその両方ともに共通するのが“風通しの良さ”でした。これは“施設の造り”と“人間関係”の2つの面で感じたことです。

まず施設については、どのラボも部屋になっていませんでした。日本で研究室ではドアがあり、開けるとその中に実験台やボス(PI)の部屋があるといった感じです。しかしアメリカのラボは大きな空間に一人一つの実験台とデスクがずらっと並んでおり、ラボの間の壁がありませんでした。隣のラボへは行き来自由で、研究分野もそれぞれ違うラボが隣接している環境でした。また、ラボ間や建物のいたる所に会議室がありましたが、ほとんどがガラス張りでした。ありとあらゆる分野の研究者が分野の違うラボ空間を行き来することでコミュニケーションが生まれやすく、良い研究環境とアイデアの共有ができる空間だなと感じました。

UCSF研究室風景

(2)研究している人々

UCSFは大学院大学であるため、基本的に教授やポスドク、Ph.D.の学生さんが研究されています。いわゆる学部生はUCSFには通わないため、研究をメインにする人のみしかいません。明らかに日本よりも女性の方の割合が多い印象でした(女性の割合は6割だそうです)。日本でアカデミアというと男性ばかりで、どちらかというとおとなしめな方が多い印象ですが、アメリカのラボは女性の割合がかなり多いからか、いたる所にデコレーションがしてあったり、ぬいぐるみがあったりと雰囲気がかなり明るいなと感じました。国籍も多様で、中国、台湾、アメリカ、日本、ハーフの人など、まさにグローバルな環境でした。挨拶をするとみんな話しかけてきて、笑顔で歓迎してくださる人たちばかりでとても楽しい空間だなと感じました。

(3)コミュニケーション

ラボの雰囲気はとにかく会話が活発でコミュニケーションが絶え間ない環境でした。僕みたいな初めて会う人でも、次から次へと会話のきっかけを作ってくれていた印象です。そのため、とってもコミュニケーションが楽しく過ごすことができました。Bivona Labの方とは交代で卓球をしましましたが、卓球していない時間も話が止まらず、自分の話をものすごく聞いてくれました。

また、日本のように朝研究室に来て夜までみっちり研究に没頭する人はおらず、みんな必死に実験しているという感じというよりラフに研究生活を楽しんでいる印象でした。17-18時にはラボに誰もいなくなるらしく、訪問中も卓球してそのまま帰宅する人もいました(笑)。研究とアメリカ生活両方を楽しむ人はとっても良い環境ですが、日本のようにみっちり研究に没頭したい人にはあまり適していないのかなとも感じました。しかし、アメリカの研究スタイルはストレスフリーでとてもうらやましかったです!

読者へのメッセージと今後の抱負

今回私は思い付きで衝動的にアメリカへの一人旅を計画しました。アメリカにつく前まではとても不安で怖かったですが、この旅を振り返ると1週間とは思えないくらい濃い内容でした。とにかくサンフランシスコ人々は優しい人ばかりでアメリカに対するイメージが変わるほどでした。

とりあえず行動してみる、ちょっと話しかけてみるという少しのきっかけで自分にとって大きなリターンになったなと感じています。インターネットで情報が無限に手に入る世の中ですが、いざ外国へ行ってみるとイメージとのギャップや一生の思い出、将来の目標などが一気にアップデートされました。

“思い出は絶対値”

いい経験も不安に感じたことも、その±が思い出だと思います。この素敵な旅の経験を活かし自分の付加価値を高める大学院生活にしていきたいと思います。

コメント